Alle persone che leggono Wikipedia interessa lo sport e la

musica, con una predilezione particolare per il Festival di

Sanremo. Ecco le tendenze che emergono chiaramente dall’analisi

delle voci più lette su Wikipedia in italiano nei primi sei mesi

del 2024. I volontari Smatteo499, Oltrepier, Cadiprati e

PapaYoung89 hanno infatti messo insieme i dati disponibili

pubblicamente mese per mese ed hanno elaborato la classifica,

arricchita di commenti e – siccome stiamo parlando pur sempre di

Wikipedia – di molti link alle fonti e ad altre voci.

1. Jannik Sinner – 3

213 757 visualizzazioni

Il tennista italiano sta vivendo forse l’anno più importante

della sua carriera, e lo dimostra il suo ruolo da “portabandiera”

di questo speciale, lo stesso che ha avuto nell’edizione

di esordio della nostra rubrica. Nei soli primi sei mesi di

quest’anno, Sinner ha vinto tre tornei, fra cui l’Australian

Open (il suo primo trofeo del Grande

Slam), diventando al contempo il

tennista italiano più vincente nella cosiddetta “Era Open”, ma

anche, e soprattutto, il nuovo

numero uno del ranking ATP. In questa veste, a giugno ha

affrontato l’Halle

Open, in cui si è aggiudicato il suo primo

torneo su erba, e

Wimbledon, in cui invece è stato eliminato ai quarti di finale,

dopo un

lungo incontro con Daniil

Medvedev.

È il club partenopeo a comparire sul secondo gradino del podio,

anche se in questo caso contano più i “demeriti” sportivi. La

squadra è reduce da

una stagione al di sotto delle aspettative, che ha visto

alternarsi sulla panchina tre diversi allenatori (Rudi Garcia,

Walter

Mazzarri e Francesco

Calzona),

nessuno dei quali è però riuscito ad arrestare una crisi di

risultati culminata nel 10° posto in campionato, e

nella

mancata qualificazione alle coppe

europee per la prima volta dopo 14 anni. Il Napoli ha quindi

restituito un’immagine

molto distante da quella data durante l’annata

precedente, conclusasi con la vittoria del terzo Scudetto. Il

rilancio della squadra è stato

affidato al tecnico Antonio Conte,

nominato lo scorso 5 giugno: riuscirà nel compito?

3. Facebook – 2 064 990

visualizzazioni

Una delle sfide più divertenti di questo primo semestre è stata

capire, di volta in volta, perché la piattaforma di Meta sia ormai

una presenza fissa delle nostre classifiche mensili, come provato

da questa “medaglia di bronzo”. In realtà, le motivazioni sono

molteplici: dai festeggiamenti per il

ventesimo anniversario (caduto lo scorso 4 febbraio), alle

controversie riguardanti la stessa Meta, fra cui il coinvolgimento

nelle

indagini della Commissione

Europea sulla concorrenza nel mercato digitale, e gli

scontri con la stampa australiana sulla promozione dei

contenuti giornalistici, che hanno portato alla

chiusura della sezione “news” di Facebook nel Paese, oltre che

in Canada.

Al quarto posto, troviamo la voce sul celebre cantante di

origini lucane, scomparso nel dicembre del 2014; come avvenuto

a febbraio, precede direttamente la figlia Angelina, vincitrice

dell’ultimo

Festival di Sanremo, da cui è stato

omaggiato durante la serata delle cover, con

un’interpretazione estremamente sentita del brano del 2002 La

rondine.

5. Angelina Mango –

1 745 889 visualizzazioni

Al quinto posto, dunque, c’è proprio la cantautrice figlia di

Mango e Laura

Valente, che nel corso di quest’anno ha tagliato numerosi

traguardi importanti della sua giovane carriera: non solo la

vittoria a Sanremo, con il brano La

noia, ma anche la partecipazione all’Eurovision

Song Contest a Malmö, che ha

concluso

al settimo posto. Inoltre, il 31 maggio scorso, l’artista

ha pubblicato il suo album d’esordio, Poké

melodrama.

Sesto posto per il surreale film del regista greco Yorgos

Lanthimos, adattamento dell’omonimo

romanzo di Alasdair Gray.

Presentato a

Venezia, dove ha vinto anche il Leone d’oro, nel

corso dell’anno il film è stato premiato con quattro Oscar e due

Golden

Globe. Tra gli attori principali figurano Emma Stone, protagonista

della storia, Mark

Ruffalo, Willem

Dafoe, Ramy

Youssef e Jerrod

Carmichael.

In settima posizione, troviamo la 17^ edizione degli Europei

di calcio, che per la terza volta nella sua storia è

organizzata dalla Germania, dopo quelle

del 1988,

un anno prima della riunificazione

delle repubbliche occidentale e

orientale,

e del 2020,

in cui però il Paese era solo una delle tappe itineranti. Il torneo

è iniziato il 14 giugno e ha visto sia percorsi in un certo modo

sorprendenti, come quelli di Georgia,

Turchia

e Svizzera,

ma anche eliminazioni più o meno clamorose, fra cui quelle di

Belgio,

Ucraina

(estromessa solo per via della

differenza reti) e anche dell’Italia,

eliminata

negli ottavi proprio dalla Svizzera. In finale, però, si

affronteranno la Spagna,

già detentrice di tre titoli, e l’Inghilterra,

ancora una volta

alla ricerca del suo primo, storico successo.

La cantante italiana si posiziona all’ottavo posto, forte del

podio ottenuto al Festival

di Sanremo di febbraio con il brano Sinceramente,

certificato triplo platino, e che in seguito l’ha condotta fino

al

terzo posto nella classifica

FIMI dei singoli più venduti del primo semestre del 2024. Come

se non bastasse, a giugno, l’Unione

Astornomica Internazionale ha

dedicato un asteroide all’artista ligure, su proposta

dell’astronomo amatoriale ed ingegnere Antonino Brosio.

9. Ghali (rapper) –

1 291 889 visualizzazioni

A seguire, un altro artista in gara a Sanremo: il rapper,

classificatosi quarto con la canzone Casa

mia, ha attirato l’attenzione anche per le sue

dichiarazioni sul palco del Festival, dove chiese lo “stop al

genocidio”, riferendosi alla guerra ancora in

corso nella Striscia di Gaza, e alle sue conseguenze sui civili

palestinesi. Tra

maggio e giugno, l’artista ha ottenuto anche un altro

disco di platino grazie al singolo estivo Paprika,

ispirato al genere

Afrobeats.

Il decimo posto è occupato proprio dalla settantaquattresima

edizione del Festival della canzone italiana, vinta dalla

sopracitata Angelina Mango. Altri artisti classificatisi nelle

prime posizioni sono stati Geolier, Annalisa,

Irama e Mahmood. Svoltosi lo

scorso febbraio, il Festival ha ottenuto una media del 65,44% di

share,

con la sola serata finale che è stata vista in media da

14 milioni e 301 mila spettatori.

11. Gigi Riva – 1 093 718

visualizzazioni

L’ex calciatore italiano è

deceduto lo scorso gennaio, a 79 anni. Leggenda del Cagliari, in

cui ha militato per la maggior parte della sua carriera, nonché

membro della Hall

of Fame del calcio italiano, Riva è tuttora

capocannoniere della nazionale italiana, con la quale ha vinto

gli Europei

del 1968 (segnando anche una delle due reti del successo nella

ripetizione della finale contro la

Jugoslavia), per poi arrivare in

finale ai Mondiali

del 1970.

12. Carlo Ancelotti

– 1 002 106 visualizzazioni

Dodicesimo posto per l’allenatore italiano, dovuto in gran parte

alla

vittoria della Champions

League con il suo Real

Madrid, in seguito al successo per 2-0 in

finale sul

Borussia Dortmund. Si tratta del successo numero 15 nella

competizione per il club spagnolo, mentre per il suo allenatore è

il sesto. Inoltre, in questa

stagione Ancelotti ha guidato i Blancos anche

alla conquista

della Supercoppa

spagnola. Infine, quest’anno il tecnico ha superato le 250

presenze in panchina con il club madridista

e le 200 in Champions League (diventando il primo a

riuscirci).

13. Rocco Siffredi –

996 647 visualizzazioni

Il noto regista e attore pornografico italiano ha conquistato il

primo posto nella nostra classifica

a marzo, probabilmente principalmente a causa della serie di

Netflix Supersex

(basata sulla sua vita), ma anche alla vicenda che lo ha visto

essere denunciato da una giornalista per molestie sessuali.

Inizialmente Siffredi ha respinto le accuse, ma successivamente

si è scusato di persona con la giornalista.

14. Mare fuori –

985 649 visualizzazioni

La fortunata serie ideata da Cristiana Farina, ambientata in un

immaginario istituto penale

per minorenni di Napoli, è stata una

delle due sole voci in grado di spezzare il “monopolio” di Sanremo

nella nostra classifica di

febbraio, pur

usufruendo comunque dell’enorme cassa di risonanza del

Festival. Merito del successo della sua

quarta stagione, inizialmente resa disponibile

su RaiPlay,

prima di essere trasmessa in chiaro su Rai 2 dal 14 febbraio al

27 marzo.

Quindicesima posizione per il club nerazzurro, che il 22 aprile

di quest’anno ha conquistato il 20° scudetto della sua storia, e

quindi la seconda stella. La vittoria del campionato di Serie A,

arrivata proprio nel derby contro i rivali del Milan,

è il culmine di una stagione

quasi perfetta da parte della squadra guidata da Simone Inzaghi,

che ha conquistato anche la Supercoppa

italiana.

16. Chico Forti – 975

626 visualizzazioni

Sedicesima in classifica la voce su Chico Forti, protagonista di

un caso controverso e divisivo, per cui era detenuto in Florida dal 2000.

Già campione di windsurf e fondatore

di una casa di produzione di filmati di sport estremi, la

sua figura salì alla ribalta nel 1998, quando venne condannato

all’ergastolo

per l’omicidio

di Dale Pike, figlio dell’imprenditore Anthony Pike. Dopo

l’interessamento di vari

ministri degli esteri italiani e una lunga trattativa

diplomatica fra il nostro Paese e gli Stati Uniti, il 1º marzo

2024 la

Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

ha annunciato ufficialmente

il rientro di Forti in Italia. Quindi, lo scorso 18 maggio,

l’ex velista è stato

trasferito al carcere Montorio di Verona.

Diciassettesima posizione per il gravissimo incidente

aereo che coinvolse il volo charter 571

delle Forze

Aeree Uruguaiane, partito da Montevideo il

13 ottobre 1972 e inizialmente diretto a Santiago del

Cile, ma poi precipitato sulla Cordigliera delle

Ande con 45 persone a bordo. Nei mesi successivi allo

schianto, i 16 sopravvissuti (molti dei quali appartenenti alla

squadra di rugby dell’Old Christians

Club) dovettero affrontare il gelo, la fame e

una valanga, ricorrendo

persino al cannibalismo per

sopravvivere. Solo 14 superstiti rimasti sul posto furono tratti in

salvo nel dicembre dello stesso anno. Da questi eventi è stato

tratto il film del 2023 La

società della neve, remake di Alive –

Sopravvissuti (1993) e I

sopravvissuti delle Ande (1976),

selezionato per rappresentare la Spagna nella categoria

Miglior film internazionale ai premi Oscar

2024.

Si classifica diciottesimo il film biografico scritto e diretto

da Christopher

Nolan, tratto dalla biografia Robert

Oppenheimer, il padre della bomba

atomica (di Kai

Bird e Martin J.

Sherwin) e basato sulla vita del fisico teorico

statunitense J. Robert

Oppenheimer, conosciuto principalmente come direttore

del progetto

Manhattan durante la Seconda

guerra mondiale. Il film ha trionfato agli ultimi Premi Oscar,

conquistando ben sette statuette: oltre a quelle per il Miglior

film e il Miglior

regista, anche quelle di Miglior

attore protagonista (a Cillian Murphy)

e

non protagonista (a Robert Downey

Jr), Miglior

montaggio, Miglior

fotografia e

Miglior colonna sonora originale.

19. Mahmood – 847

680 visualizzazioni

Diciannovesima posizione per Alessandro Mahmoud, in arte

Mahmood, già vincitore di due edizioni del Festival

di Sanremo nel 2019 e

nel 2022.

Quest’anno, l’artista ha partecipato per la terza volta alla

kermesse con

la canzone Tuta

gold, con cui si è piazzato al sesto posto in

classifica generale e ha conquistato la vetta della

classifica Top Singoli

(redatta dalla FIMI), mantenuta per tre

settimane, oltre a ben 4

dischi di platino. Il brano ha anche anticipato il terzo album

dell’artista, Nei letti

degli altri, contenente anche il nuovo singolo ora

in rotazione radiofonica, Ra ta ta.

A concludere questa classifica speciale è la voce sul cantautore

e attore romano (ma nato in Libia), scomparso nel

2013; lo scorso 11 febbraio, è stato trasmesso in prima serata

su Rai 1 il

film Califano,

diretto da Alessandro

Angelini e tratto dal libro Senza manette,

scritto a quattro mani dallo stesso artista con Pierluigi

Diaco. Nel film televisivo, in cui il cantante è

interpretato da Leo Gassmann,

vengono raccontate la vita e la carriera del “Califfo”, dagli

esordi fino al 1986, passando per il

caso giudiziario che lo coinvolse direttamente

nel 1984.

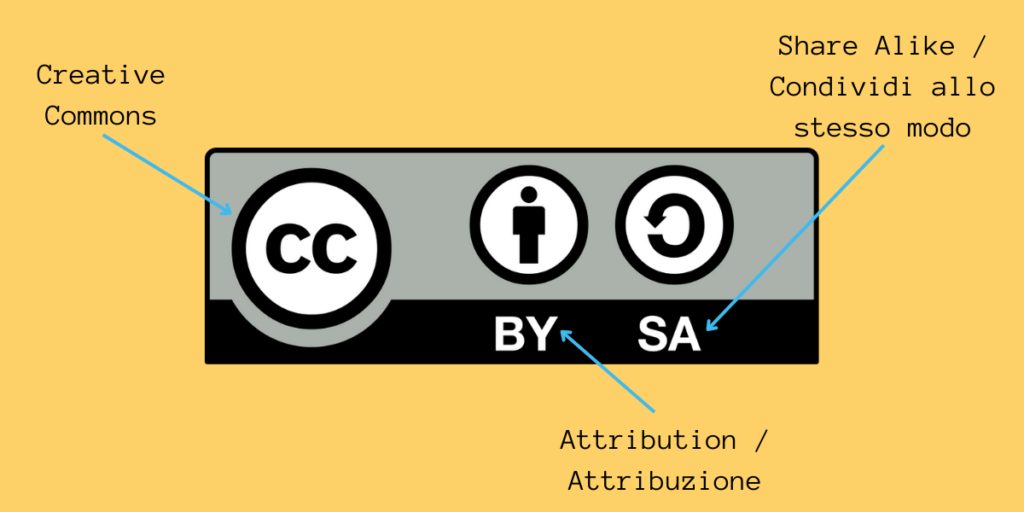

Immagine:

Wikipedia mini globe handheld, di Wikimedia Foundation,

CC BY-SA

3.0, da Wikimedia Commons

Per la quarta volta la Wikimedia Foundation

Per la quarta volta la Wikimedia Foundation  Mi ero perso

Mi ero perso

Piergiovanna Grossi è un’attiva wikipediana. Ma è anche

una professoressa a contratto e una ricercatrice, e le è capitato

di scrivere un articolo per una

Piergiovanna Grossi è un’attiva wikipediana. Ma è anche

una professoressa a contratto e una ricercatrice, e le è capitato

di scrivere un articolo per una  Siamo in estate, non che molto da dire, e così

Siamo in estate, non che molto da dire, e così

Aggiornamento: (12:15) E invece no,

Aggiornamento: (12:15) E invece no,

Emily St. John Mandel è una scrittrice canadese nota

per i suoi libri Stazione Undici (credo che ne abbiano fatto

anche una serie tv, ma è un campo in cui non mi addentro) e Mare

della tranquillità. Qualche giorno fa

Emily St. John Mandel è una scrittrice canadese nota

per i suoi libri Stazione Undici (credo che ne abbiano fatto

anche una serie tv, ma è un campo in cui non mi addentro) e Mare

della tranquillità. Qualche giorno fa

Su Valigia Blu, Bruno Saetta

Su Valigia Blu, Bruno Saetta

Per il raggiungimento di questo risultato mi preme

ringraziare i miei fidi beta tester anticipati Yacine Boussoufa e

Stupeficium, ma anche il carissimo sviluppatore Titanium Michael

Gangolf, che mi ha dato alcuni importanti consigli per

l’applicazione

Per il raggiungimento di questo risultato mi preme

ringraziare i miei fidi beta tester anticipati Yacine Boussoufa e

Stupeficium, ma anche il carissimo sviluppatore Titanium Michael

Gangolf, che mi ha dato alcuni importanti consigli per

l’applicazione